6 мая должно было исполниться 50, и я был в тревоге. Следовало решить вопрос о том, где праздновать, кого приглашать, и т.д. и т.п.

После попытки обсудить с женой пару вариантов чувство тревоги переросло в ощущение ужаса, и захотелось куда-то убежать от всего этого. Чувство это застало меня неподготовленным и в самый неподходящий момент, времени на основательную подготовку побега уже не оставалось. Поэтому было решено воспользоваться услугами турфирмы.

Сразу после того, как автобус тронулся с Греческого проспекта в 5.00 утра, гид объявила о моем дне рождения. Публика в автобусе сонно поаплодировала. Гид преподнесла мне турфирменный мешочек с турфирменным блокнотиком и парой бесплатных журналов типа «Стоп ин Финланд». Мелочь, но приятно. Я отрубился со счастливой улыбкой на лице.

Далее день рождения продолжался по нарастающей. Симпатичная русская пограничница мило (и неформально!) мне улыбнулась и поздравила. Я расцвел, и почувствовал себя, как в детстве.

Для полного счастья не хватало, чтобы финские пограничники выстроились и спели мне хором «Happy birthday to you!» - но об этом, конечно, можно было только мечтать.

И вот, наконец, граница позади, Шайба тоже.

Еще 60 км, и мы в Котке.

Первым пунктом – наверное самым традиционным - был парк Сапокка. Место растиражировано, но довольно неинтересное - цветы, деревья, скульптура, водопадик искусственный. Сапог он и есть сапог. Но детям нравится.

Да - там на горе мыльный камень стоит.

Погуляли полчаса, пофоткались на солнышке – поехали в Морской центр «Велламо».

Здание симпатичное и грандиозное, хотя оставляет сомнения в целесообразности такой волнообразной архитектуры.

В голове этой пиявки – основные музеи морского центра.

В хвостике – требующие реставрации экспонаты, в основном лодки.

Вокруг здания из автобуса я заметил первые экспонаты – странного вида торпедообразное черное нечто, морские мины и корабли (самый старый ледокол). Недостаток пакетного туризма – все это не было времени посмотреть. Группу сразу проводили внутрь здания.

Здесь нашим гидом была местная сотрудница музея и историк Галина. О ней хочется сказать несколько добрых слов. Она была с нами в «Велламо», и на следующий день провела экскурсию в Лангинкоски и по крепостям Котки.

Вообще она – человек очень интересный, фанатик музейного дела, идеальный экскурсовод – голос ясный и «певучий» - она прямо песни пела. В Лангинкоски она целый спектакль устроила – вышла в костюме 19 века и рассказывала про императорскую семью от лица местной купчихи, арендаторшы лососевых порогов. Знания прямо били из нее ключом. Я слушал ее открыв рот. Она даже книги пишет – крепости Суворова – ее главная тема. Вообще удивительно – послушаешь ее на экскурсии, и ясно – кабинетный книжный ученый, фанатик библиотек. После экскурсии женщины из нашей группы спрашивают ее про магазины – она также ясным голосом четко говорит, куда надо ехать, что купить, и где лучше. Я восхищен. Все таланты сразу.

Дальше все мои знания в этом рассказе я почерпнул из лекций Галины.

«Велламо» - такое впечатление, что под одну крышу собрано все, что в Финляндии может плавать. Здесь сразу несколько музеев.

Первый этаж не показался интересным.

В зале лодок – к потолку подвешена олимпийская байдарка, на которой выступала когда-то на олимпиаде в Финляндии сборная Австралии. Австралийцы заняли, насколько я помню, только третье место, и у них не хватило денег вернуть байду к себе домой. И вот теперь она – полноценный трофей в морском музее Финляндии!

В музее погранвойск интересный экспонат – маленькая лодочка, на которой Финский залив переплыли двое эстонцев.

В музее морского дела – полно разных инсталляций – не очень интересно.

На втором этаже – гораздо интереснее.

Но самое интересное – открывшаяся недавно выставка "Затонувшие в море". Она рассказывает об истории кораблей "Фрау Мария" и "Святой Михаил", затонувших с грузами ценностей по пути из Амстердама в Санкт-Петербург. "Святой Михаил" затонул в 1747, "Фрау Мария" в 1771 году. Оба корабля погибли в шхерах на выходе из Турку.

Я впервые услышал об интригующей истории ценностей с "Фрау Мария". Ценности предназначались для Эрмитажа.

Во первых они стоят каких-то безумных денег – больше миллиарда евро. Там больше 30 картин – любимые мной малые голландцы и даже что-то из мастерской Рембрандта.

Главное – все это еще не дне моря, так как на коллекцию предъявили права и Россия, и Швеция. А Финляндия, естественно, считает все своим. Предъявила было свои права и Голландия, но ей веско возразили, что ей уже было заплачено.

Все картины якобы еще лежат в трюме "Фрау Марии", запаенные в свинцовые контейнеры и залитые воском.

Галина сказала, что пока суть да дело, видимо по-маленько финны по-тихому что-то поднимают – и вот, выставили кое-то в музее.

Там еще есть 3D симулятор имитирующий довольно любопытное виртуальное погружение и прогулку вокруг остова "Фрау Мария". Стоишь, одев трехмерные очки, в специальном круге и делаешь пассы руками, будто плывешь, а перед тобой кино крутят, типа где ты в этот момент находишься под водой.

Фотографировать на этой выставке не дают.

На следующий день нас повезли в Лангинкоски. Как я уже писал выше, экскурсию снова проводила Галина.

Интересного она рассказала много.

Как я уже писал выше, Галина проводила эту экскурсию в костюме XIX века от лица купчихи Дружининой, семья которой переуступила аренду этого порога императору Александру III. Связи между купеческой семьей и семьей императора были так тесны, что свадьба Дружининой была справлена в Царском селе, и она после смерти своего мужа долгое время управляла ловом рыбы на этом пороге.

Галина описала способ ловли лосося, который здесь использовали. В переводе с финского он звучит что-то вроде «грабеж рыбы».

Реку перегораживали в районе порога, и когда лосось потоком шел вверх по течению, он пройти не мог, и скапливался в более или менее тихой воде как раз перед полуостровком, на котором стояла императорская дача. Специально обученные мужики просто гребли его ведрами. Уловы были огромными. Рыбу отправляли во льду в \Петербург.

Когда здесь был император, он в этом участия не принимал - просто брал удочку и уходил по берегу на любимый камень и ловил рыбу на червячка.

Император никогда не ночевал на даче. В дельту реки со стороны моря входила императорская яхта, и Александр III с семьей на паровом катере доходил до порога. Обычно он проводил здесь 3 дня, и каждый день утром приезжал, а вечером уезжал обратно на яхту.

Большинство экспонатов в музее – новодел.

Подлинные только некоторые вещи – например пила Александра III, которая десятилетиями ржавела в сарае рядом. Или императорский штандарт, который валялся где-то в доме в пыльном углу. Также настоящей является спальня императора и императрицы, обстановку которой нашли на даче президента Финляндии и перевезли обратно сюда.

Обратите внимание - орел на штандарте держит карты четырех морей.

Также настоящими наверняка являются портреты. На них изображены молодые люди – выражения лиц мягкие, умиротворенные.

Я купил жене брошюру, где изложен рецепт приготовления лосося от императрицы Марии Федоровны.

После Лангинкоски – доехали на автобусе до морского пролива, где проходило два Роченсальмских сражения. В первом победили русские, а во втором – шведы. Там стоят 2 памятника на островах напротив друг друга. Девушка с венком – работа Аникушина. Напротив, на другом острове – каменная стелла шведов.

Затем – экскурсия на месте форта Екатерина, с видом на останки островных фортов Елизавета и Слава.

Руководил строительством фортов, как и всех местных укреплений, Суворов.

Форт Екатерина – протяженное сооружение, большая часть которого находится на возвышенности. Мы же ехали на автобусе, а потом шли внизу вдоль берега. Снизу стены выглядят целыми, но что там внутри – неизвестно. По горе карабкаться мне в лом было.

Ближе к берегу разрушенная часть форта Екатерина – вся раскопанная – в процессе реставрации.

Форт Слава – то, что от него осталось, - расположен довольно далеко от берега. Когда-то это была круглая башня. В его казематах какое-то время были заключены несколько декабристов. Однако, условия жизни были настолько невыносимыми, что декабристы сами попросились в Сибирь.

Форт Елизавета был построен на острове между Славой и берегом. Остров зарос лесом, и я даже развалин не увидел.

Разрушены форты были в ходе Крымской (!!!) войны, когда в Котке высадился англо-французский десант и сжег город дотла. Насколько я понял, реальных боев здесь тогда не было - с 1805 года, после присоединения к России всей Финляндии, гарнизона здесь практически не было. После войны форты не восстанавливали, и жители Котки растащили добротный строительный материал на фундаменты своих домов. Будете в Котке – обратите внимания на основания старых деревянных домов.

Еще недавно в районе размещения форта Екатерина был нефтяной терминал – до того, как его перенесли в соседнюю бухту. Заброшенные здания и цистерны (танки) еще стоят. Однако финны постепенно реставрируют остатки форта Екатерина, а его окрестности превращают в симпатичный городской парк.

Прекрасная идея – стационарные мангалы.

При нас финны приезжали сюда на велосипедах, и грели на мангалах кто что хотел – только не шашлыки жарили. На фото мужик кипятит какой-то контейнер из местного супермаркета. У него там фольга уже плавилась.

После этого мы поехали в крепость Кюменлинну.

Про нее много написано в инете. Начал ее строить тоже Суворов, для защиты бывшей Королевской дороги.. Сначала была маленькая крепость, которую потом разобрали при строительстве большой. От маленькой крепости остался только огромный валун, который был обозначен на старых планах крепости.

Длинные бастионы большой крепости видно с шоссе.

Кюменлинна до сих пор используется военными – правда я их там не видел. На фото – свалка чего-то похожего на бронированные купола старых дотов.

К одному из бастионов пристроен летний театр – летом здесь проходят фестивали самодеятельных театров.

Крепость считается закрытой для посещения – ходить по бастионам опасно. Бастионы реставрируют, с привлечением сил заключенных местной тюрьмы. Мы их не встретили – Галина сказала, что обычно их издали видно – они в красных комбинезонах. (У меня сразу это вызвало ассоциацию с одеждой смертников в американских фильмах)

Внутри крепости стоит пушка с русского фрегата «Св. Николай», погибшего во втором Роченсальмском сражении.

Во время Гражданской войны в Финляндии здесь был небольшой бой между отрядом красноармейцев и подразделением немецких егерей, которые поддерживали местных белых.

Коротко про остальные достопримечательности.

В черте города есть отреставрированный редут «Котка» - также часть оборонительных сооружений построенных Суворовым. Сейчас в редуте размещен сад ароматных трав – но св начале мая ничего не пахло.

В центре города у православной церкви св. Николая стоит памятник столетней полковнице Марии Пурпур. Во время высадки англо-французского десанта она спасла от сожжения церковь. По легенде, она на глазах у десантников вошла в церковь и они не решились жечь ее вместе с женщиной.

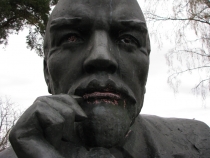

Есть в Котке объект интереса для местных вандалов – однорукий бюст Ленина, перенесенный сюда из Эстонии. На расстоянии 20 примерно метров на том же газоне финский скульптор недавно установил вторую руку. Если смотреть под определенным углом с учетом перспективы, у бюста получается 2 руки. В новой руке недокуренная сигарета, что подчеркивает пародийность композиции. И при этом говорят, что в Финляндии Ленина уважают, потому что он дал им независимость.

Негатив: город буквально набит непонятными скульптурами. Слишком перегружен. И самое главное – новой непонятной скульптуры становится все больше и больше. Слишком они увлекаются, по-моему.

Где мы не были – так это в Моретариуме. (Что мы – рыбы не видели, что ли?

Оставили его до следующего раза.

Еще: в городе есть большой хлебопекарный завод. Около него есть небольшой магазинчик, где продают свежий хлеб. Даже с брусникой.

На обратном пути заехали в Хамину - но там особых впечатлений не было, писать про Хамину не буду.