Белые колонисты около ста лет назад начали реинтродуцировать разные виды «полезных» животных . Так на островах появились : кабан (одичавшая свинья) , кролик и заяц. Первых свиней и кроликов завёз и выпустил на острова ещё Кук , а зайцев англосаксы доставили что бы не скучать в межсезонье в середине 19-го века . Далее в течении пятидесяти лет были завезены: Благородные олени и лань из Британии, а олени Сика , Руса , Замбар и Вапити из колоний Империи.

Одними из последних копытных в Зеландию прибыли Гималайский тар и подаренная австрийским Императором серна. Так к началу 1908 года был сформирован основной видовой состав крупных млекопитающих. Эксперимент начался!

В нашу миссию входило изучение опыта по реинтродукции животных и управлению популяцией копытных . Менее чем за сто лет численность последних достигла угрожающих размеров . Морозов в Новой Зеландии не бывает и сезон вегетции растений практически равен календарному году, плюс полное отсутствие хищников , за исключением хорька , ежа и горностая ( завезённых для борьбы с кроликами ).

Это ,привело к тому , что в семидесятых, фермерам разрешили свободный отлов оленей и ланей, а в восьмидесятых годах прошлого века, правительству этого государства пришлось включить в бюджет статью на регулирование численности копытных и полностью снять все запреты и какие либо ограничения на охоту . По описанию местных зоологов только за один год было отстреляно сорок тысяч таров и более сотни тысяч оленей.

Сегодня Новая Зеландия имеет вольерное стадо оленей (домашние) около 1,7 млн голов . Является поставщиком более 80% всей оленины в мире , практически полностью монополизировало рынок кожи и пантокрина . Из 4,5 миллионов жителей более трёхсот тысяч увлекаются охотой . Но круче всего обстоят дела с охотничьим туризмом . В прошлом году на охоту в Новую Зеландию приехало 27000 ( ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ТЫСЯЧ) охотников из зарубежья .

Из них 12000 из Австралии . До сих пор , существует установленный 35 лет назад порядок охотпользования . В общем он сводиться к понятной формуле , нет никаких ограничений на охоту , сроки и методы на открытых (государственных) территориях не регламентируются , а на частных территориях ответственность за оптимальную численность животных , возлагают на собственника земельных участков . Для неподготовленного читателя это конечно муть беспросветная , но если перевести на человеческий язык, то на островах думают - не как сохранить животных , а как их количество сократить ))) . Да так тоже бывает.

После такой полит информации , расскажу немного о стране и том как сюда попасть . )))

Ближайшее посольство находиться в Москве, но в Алматы есть визовый центр , куда можно сдать все документы , нашу визу рассматривали не больше недели . Это электронная виза и в паспорт ничего не вклеивают. Получить ее не дёшево , одна из самых дорогих виз . При наличии приглашения выдают без проблем. Перелёт довольно затяжной 7 часов до Гонконга , 11 часов до Окланда и 2 часа до Крисчерча .

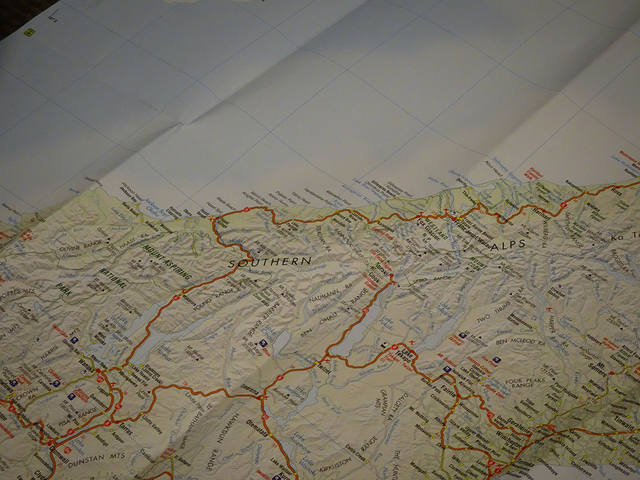

Крисчерч - крупнейший город на южном острове . Один из "центров по разведению оленей", по приглашению которого мы прилетели , находится на южном острове . И в планах у нас было заложено пара дней по изучению опыта дичеразведения , а затем полевые работы на разных участках в радиусе четырёхсот км .

Условия для животноводства в том числе ранчеводства диких копытных тут идеальные . Умеренное количество осадков и луговая структура пастбищ делают Новую Зеландию по настоящему аграрной-животноводческой страной . Весь южный остров ,это уютная фермерская страна в один этаж . Городки все чистенькие , аккуратненькие , такие же поля и фермы.

Чувствуется влияние английских традиций , даже обычное фермерское поселье имеет ухоженный сад и располагающий дизайн. Туристов, хотя май месяц это начало зимы , довольно много . В основном семьи из Японии и Юговосточной Азии путешествуют на автомобилях или кемперах , останавливаясь у многочисленных озёр и рек . Никакого исторического или архитектурного наследия тут нет, только природа в диком виде)). Чуть модифицированная фермерами и охотниками)).

Первый район наблюдений был выбран встречающей стороной на восточном побережье . Которое, по наблюдениям, сильно напоминает ландшафтами северный Тянь Шань . Декабрь тут ощущается как у нас начало сентября , такая золотая осень . Местами , там где колонисты высадили растения с материка, казалось, что совсем как у нас . Да, почти вся древовидная растительность на восточном берегу тоже интродуцированная . Нам было интересно изучить популяцию таров на частной территории и сравнить ее потом с животными на открытых территориях.

Напомню , разница в том что менеджмент на частной территории осуществляет владелец , самостоятельно определяя лимит добычи - регулирования животных . Несколько дней мы провели безвылазно в горах , где с интересом наблюдали за животными в их естественной среде . Численность признали хорошей , а животных очень импозантными . Тар это копытные из полорогих - родственник наших козерогов . Родина это, отроги Гималаев , сейчас в естественной среде они сохранились в Непале , Бутане и Индии ,где их численность медленно падает.

Обработав данные мы с удовольствием вернулись к цивилизации . Маленькие деревушки на нашем пути радовали всякой вкуснятиной , обилием баранины и хорошего вина.)) Хочется отметить , что тут совсем не дёшево . Видимо сказывается удаленность от остального мира. Уровень цен , где то между Англией и Швейцарией . Например литр солярки 2,5 доллара , а порция бараньих ребрышек 35 баксов. Курс местных долларов к американским 1,3 -1 .

В многочисленных магазинчиках много сувенирных товаров из шерсти мериноса и опоссума , которого кстати тоже завезли лет 150 назад из Австралии вместе с кенгуру. Сейчас оба этих вида признаны вредными и подлежат уничтожению. Совсем немного здесь осталось от культуры маори , что то в тему нашли только в Крисчерче , а вот охотничьих , рыболовных и туристических магазинов тут очень много....

Вторая наша остановка была на западном побережье , куда собственно и выпустили первых таров много лет назад . Природа западного побережья резко отличается от восточного . Омываемый тёплым течением берег , все время подвержен мощным муссонным ливням . Местами до 220 дней в году тут идёт дождь . Как следствие густая тропическая растительность , ливневые леса , древовидные папоротники и тд .

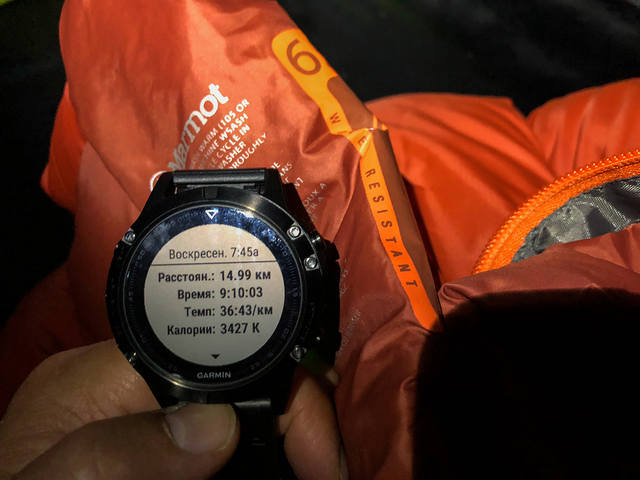

Открыты только вершины хребтов куда нам и предстояло попасть. Забегая вперёд , скажу , что с погодой нам не повезло и в течении двух суток , нас беспощадно поливало как из ведра и на второй день в альпийской зоне разорвало базовый тент ветром . Так что спасаться пришлось в резервной палатке .

В общем, полноценно поработать удалось в течении одного дня . Таров мы не увидели ни одного , зато обнаружили результаты чьей то недавней охоты с вертолёта , порядка десяти желудков . В общем , что и следовало доказать , что даже в условиях переизбытка копытных на незакреплённый не регулируемых никем территориях численность может деградировать в короткий срок.

Правда при переходе через перевал к точке откуда нас должны были забрать вертолетом , нам встретилась группа серн , со слов зоолога который нас сопровождал эти животные живут в среднем выше чем обычно летают охотники. Вест Кост , несмотря на всю суровость условий, нам очень понравился, для нашего степного глаза это так необычно стоять на горе , под которой горизонт уходит бесконечным океаном .))

Такая вот Новая Зеландия!